di G. Nicolosi [1]

Prologo sui tetti: il testamento dell’androide

L’indimenticabile finale del film Blade Runner di Ridley Scott, a distanza di un quarantennio, continua a suscitare fantasie e interrogativi. Quando Batty, il più performante e pericoloso dei replicanti, raggiunge sui tetti l’uomo incaricato di dargli la caccia (Harrison Ford), che penzola sul baratro appeso ad una trave malferma, lo gela con una battuta carica di ironia: «Esperienza interessante vivere nella paura, non ti sembra?». Salvo poi dissolvere l’ironia in un rabbioso: « Questo significa essere uno schiavo!». La vita del replicante ha dunque il tratto caratteristico dell’insicurezza, della paura. Ma quando il cacciatore manca la presa della sua trave e precipita nel vuoto Batty lo afferra con un solo braccio e lo salva. La ragione dell’inatteso atto di generosità dell’androide va cercata in una zona situata al confine tra quel che è individuale e ciò che appartiene a una dimensione collettiva, comune. I replicanti di Blade Runner non hanno una vera storia. Il loro senso di identità è fittizio, costruito in laboratorio: fantasie, ricordi, sogni, sono stati implementati in una loro coscienza artificiale di robot.

Franco Berardi ha citato spesso nei suoi libri e nelle sue conferenze un passo tratto da un libro della studiosa Rose Goldsen, secondo la quale la generazione cresciuta negli anni Sessanta e Settanta in America, quella televisiva dei babyboomers, «è la prima generazione che ha ricevuto più parole da una macchina che dalla mamma» [2]. Questa osservazione, nella sua apparente ovvietà, pone una serie di quesiti di straordinaria importanza e attualità su cui, mi pare, non si è riflettuto a sufficienza.

La suggestione di una macchina che sequenzia parole all’indirizzo di un pargolo che rischia di divenire cronicamente anaffettivo, fa pensare a un processo di lenta “implementazione” di elementi cognitivi generalmente riconducibili al concetto di “identità”. Qualcosa di simile pare abbiano subito gli androidi nel film di Ridley Scott: la costruzione artificiale di un’identità scorporata. Un’identità, dunque, confinata nel simbolico, implementata, alla maniera di un software, su un sostrato materiale che tuttavia stenta a maturare in senso psicologico, a crescere e a definirsi in un contesto sociale, a ritrovarsi nel proprio corpo e nella propria comunità.

Quel che la struggente malinconia di Batty morente reclama per sé e per tutti i replicanti, nel drammatico finale del film, è riconducibile a ciò che in psicologia e filosofia è spesso definito “processo di individuazione”. Tema vasto e non privo di contraddizioni che muove i primi passi da ricerche logiche medievali e scolastiche (principium individuationis), arrivando a investire – nel corso di tutto il Novecento e fino ai nostri giorni – delicate questioni di psicologia dello sviluppo. Carl Gustav Jung presentava l’individuazione come un rischioso sganciamento dalle dimensioni collettive, un’esplorazione interiore assai esclusiva, che prevedeva però, al suo termine, un viaggio di ritorno per compensare la propria assenza e restituire alla comunità il privilegio di cui si era stati beneficiari. In mancanza di tale “ritorno” sosteneva Jung, l’individuato sarebbe rimasto “un borioso parassita”[3]. Nel finale del film di Ridley Scott, tuttavia, l’individuazione non prevede tale sequenza. Si manifesta, invece, come immediata sintesi degli opposti: la singolarità, come sosteneva il filosofo francese Gilbert Simondon, si definisce e trova compimento nel collettivo [4]. Il replicante Batty ha certamente visto cose straordinarie, cose che gli umani non possono neanche immaginare. Ma «tutti questi momenti si perderanno, nel tempo, come lacrime nella pioggia» e nessuno potrà evocarli. La memoria di Batty, reale o artificiale che sia, è condannata dalla sua condizione a restare del tutto individuale, chiusa in una sorta di tabernacolo che se ne andrà con lui. Fornire al cacciatore di replicanti (Harrison Ford) la chiave di questo dramma è l’ultimo, estremo tentativo dell’androide di sfiorare l’individuazione umana nella sua dimensione collettiva e storica. In nome di questo peculiare “essere per la morte”, l’androide salverà il suo carnefice per potersi aprire con lui all’ultima narrazione [5].

Lockdown generation

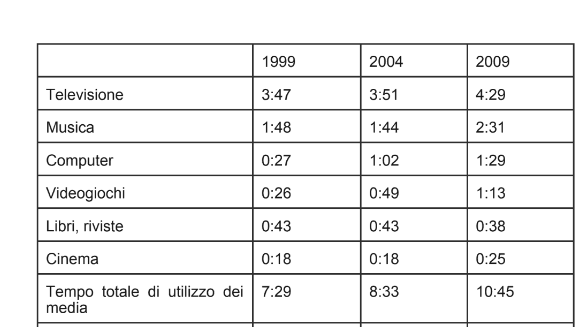

Esaminando alcuni dati riguardo il tempo trascorso dai giovani a contatto con i massmedia, ci si rende immediatamente conto che, rispetto al periodo cui si riferiva il saggio di Rose Goldsen (scritto nel 1975), la situazione è decisamente peggiorata. Confrontato con quegli anni, il tempo di consumo massmediatico degli adolescenti, quello in cui, come succedeva agli androidi di Blade Runner, si ricevono parole dalle macchine, è più che raddoppiato. Accanto alla TV, grande divoratrice di tempo libero, vive la sua stagione aurea lo smartphone, con la sua molteplicità di funzioni. Il suo avvento in molti casi sembra aver avuto effetti sommativi: al grande quantitativo di ore consumate a guardare la TV si devono aggiungere quelle trascorse a maneggiare lo smartphone o a messaggiare sui social. Manfred Spitzer nel suo Demenza digitale (2013) mostra in una tabella come il consumo di massmedia negli Stati Uniti, nel corso del primo decennio del nuovo secolo, sia passato dalle 07,29 ore giornaliere del 1999 alle 08,33 del 2004, fino alle 10:45 del 2009 [7].

Tab. 1

In un libro relativamente recente, intitolato Iperconnessi (2018), la psicologa americana Jean Marie Twenge, specializzata nello studio di coorti di età e nuove generazioni, ha presentato una rigorosa analisi di una messe sterminata di dati riguardanti idee, abitudini e costumi dei giovani americani nell’ultimo trentennio, arrivando a concludere che, negli ultimi otto anni, a partire dalla piena diffusione di massa degli smartphone – che colloca indicativamente nel 2012 – si sono registrati drastici cambiamenti nei modi di vivere e di pensare dei ragazzi [6].

Degli otto “indicatori di tendenza” individuati dalla Twenge limitiamoci a considerare i quattro più interessanti:

(1) (immaturità) un evidente rallentamento della crescita, per cui, come scrive Twenge: «i quindicenni di oggi si comportano come i tredicenni di un tempo, i tredicenni come bambini di dieci anni» ;

(2) (incorporeità) La netta riduzione del tempo passato fisicamente con gli amici e la conseguente perdita della socialità, per cui «in soli quindici anni il numero degli adolescenti che si vedono con gli amici ogni giorno si è dimezzato»;

(3) (instabilità) Una crescente infelicità che culmina in un incremento della depressione adolescenziale e del tasso di suicidi tra i giovani, per cui «i dati di questi sondaggi sono raggelanti: i sintomi depressivi degli adolescenti sono aumentati in maniera vertiginosa in un arco di tempo brevissimo» ;

(4) (incertezza) Gli iGen hanno una crescente paura di non trovare lavoro: «sono stressati e vogliono solo trovare un lavoro pur che sia».

Alla luce delle precise analisi di statistica descrittiva realizzate da Twenge, questi cambiamenti si sono rivelati talmente evidenti che, a suo giudizio, non sono necessarie ulteriori indagini circa la loro origine: la sincronia tra queste trasformazioni del “mood” giovanile e l’esplosione di massa degli smartphone è di un’evidenza palmare. La tesi di Twenge, secondo cui deve trattarsi degli effetti psicologici delle nuove tecnologie digitali portatili, non sembra quindi lasciare spazio ad alternative. Twenge definisce con il nuovo termine “iGen” (dove la “i” indica “Internet”) la generazione dei ragazzi che sono nati a partire da un periodo compreso tra il 1995-1998. Sono quelli che nel fatidico 2012 avevano dai quattordici ai diciassette anni e che oggi ne hanno più di venti. Questa nuova generazione iGen, secondo la sua analisi, si differenzia da quelle immediatamente precedenti (i Millennial e la X generation), proprio per la natura peculiare di questo rapporto con gli smartphone, che si potrebbe definire simbiotico. La studiosa americana non si avventura in analisi comparate tra i vari “strumenti del comunicare” e non affronta la storia dei massmedia e l’annoso problema dei loro effetti. Spetta del resto agli esperti di comunicazioni di massa avviare indagini adeguate sulle pratiche, per approfondire la ricerca di elementi di continuità o di frattura tra il mondo delle narrazioni televisive e cinematografiche in cui viveva immersa la generazione dei babyboomers – quella cui si riferiva Rose Goldsen – e i successivi passaggi che hanno condotto la X generation e i Millennial nel mondo dell’intrattenimento elettronico interattivo, fino ad arrivare ai nostri giorni, segnati dagli smartphone degli iGen.

Non è però impertinente chiedersi se i gravi fenomeni di isolamento e malessere giovanile evidenziati dal lavoro della Twenge siano da attribuire allo smartphone in quanto tale, o siano piuttosto da considerare l’esito di una sorta di “saturazione” cognitiva ed emozionale dovuta anche (ma non solo) all’uso crescente dei media elettronici, quali che siano. Sarebbe certamente un errore pensare che prima del fatidico 2012, data indicativa della piena diffusione dello smartphone, tutto filasse liscio. I dati di Spitzer in Tabella 1 mostrano chiaramente come già nel decennio 1999-2009 la crescita del consumo elettronico era stata pressoché costante. È almeno ragionevole suggerire che molti degli atteggiamenti e dei comportamenti indicati dalla psicologa statunitense “esplodano” negli ultimi anni dopo una sorta di lungo periodo di incubazione in cui non hanno fatto che crescere.

Il punto 2 dell’elenco che abbiamo estratto dal libro di Twenge riguarda, in particolare, la progressiva riduzione del tempo passato dai giovani con gli amici. Ci sembra particolarmente utile, per un rapido confronto, rimettere mano ad un monumentale lavoro di oltre vent’anni fa, realizzato dal sociologo americano Robert Putnam e culminato in un libro significativamente intitolato Bowling Alone (2000), proprio per indicare la crescente solitudine degli statunitensi [7]. Putnam nel 1995 aveva scritto un breve articolo comparso su una rivista accademica, in cui analizzava il drastico declino delle associazioni di giocatori di bowling negli Stati Uniti. Nelle conclusioni formulava l’ipotesi che tale fenomeno fosse rivelatore di un problema più vasto e profondo. Dal breve articolo scaturì un dibattito inaspettato che spinse lo studioso ad approfondire l’argomento. Dietro Bowling Alone, uscito negli USA nel 2000, c’è un lavoro di ricerca monumentale, durato circa cinque anni, e realizzato attraverso una serrata analisi documentaria e una rigorosa metodologia scientifica. Putnam, tra l’altro, ha calcolato i valori medi, lungo l’arco di quarant’anni, di una serie di indicatori di socialità, che vanno da quante volte gli americani sono andati a votare, o sono andati in chiesa o al club, a quante volte vanno al cinema insieme, offrono un drink a un amico o a un conoscente, stringono la mano di altre persone e così via. I risultati già nel 2000 erano desolanti. Gli americani degli anni Novanta avevano firmato un quantitativo di petizioni inferiore del 30 per cento rispetto a quanto accadeva alla fine degli anni Ottanta e si erano impegnati in iniziative a difesa dei consumatori il 40 per cento di volte in meno rispetto a quanto facevano vent’anni prima. Anche nelle attività sociali extrapolitiche le cose non andavano meglio: alla metà degli anni Settanta l’americano medio partecipava una volta al mese a incontri presso club, associazioni culturali, parrocchie, mentre a ridosso dell’anno 2000 questa frequenza risultava ridotta del 60 per cento. Nel 1975 gli americani si incontravano con gli amici a casa mediamente quindici volte l’anno, a fine anni Novanta il numero di questi incontri risultava dimezzato. Il tempo trascorso con agli amici si era ridotto complessivamente del 35 per cento rispetto a quindici anni prima.

Naturalmente i dati di Putnam non sono facilmente confrontabili con quelli di Twenge, anche perché riguardano per lo più una popolazione adulta e la sua partecipazione ad attività sociali istituzionalizzate. Come sociologo Putnam era interessato prevalentemente al senso civico e al cosiddetto “capitale sociale”. Resta il fatto che il suo lavoro segnalava, con vent’anni di anticipo, anche se su una scala diversa, problemi analoghi a quelli indicati da Twenge per l’universo giovanile contemporaneo [9].

Non sono mancati, del resto, almeno a partire dagli anni Ottanta, fenomeni che suggerivano analoghe problematiche di isolamento e segregazione domestica degli adolescenti e dei giovani. Basti pensare a quella che veniva definita “sindrome di Peter Pan”, espressione per lo più giornalistica, che rinvia a una categoria diagnostica mal definita e giustamente cassata dal linguaggio professionale della psicologia. La sindrome di Peter Pan, che colpevolizzava e patologizzava i giovani che restavano in casa, ha poi avuto uno squallido revival nelle esternazioni di alcuni politici italiani che hanno stigmatizzato questi ragazzi con appellativi poco lusinghieri come “bamboccioni” o “falliti”. Si noti che, stando ai dati di Twenge, i cosiddetti “bamboccioni” a pochi anni da quelle esternazioni sono diventati la norma. Come abbiamo visto nel suo libro viene rilevato un ritardo di crescita nelle nuove generazioni iGen e si annuncia esplicitamente che:

«Sempre più adolescenti lasciano le scuole superiori senza aver mai avuto un lavoro remunerato, guidato una macchina, avuto un ragazzo o un rapporto sessuale, provato gli alcolici» (ivi).

Si pensi anche al fenomeno hikikomori. Con l’espressione giapponese “hikikomori” ci si riferisce a quella che, secondo alcuni, vista la sua diffusione planetaria, sarà presto una sindrome psichiatrica classificata nel Dsm (il manuale diagnostico ufficiale). L’espressione hikikomori nasce dalla sintesi di due termini giapponesi: “hiku” che significa “tirare indietro” e “komoru”, che vuol dire “ritirarsi”. Identifica il comportamento di adolescenti che si chiudono in casa e rifiutano sia di studiare che di lavorare. Di fatto i giovani giapponesi avevano iniziato a “ritirarsi” fin dalla fine degli anni Settanta, come documenta il libro di Tamaki Saitō, lo psichiatra giapponese che ha studiato per primo il fenomeno [10]. Vale ricordare che il Giappone è stato per molti anni il paese in cui si registrava la più alta diffusione di dispositivi digitali. Anche la dinamica pandemica planetaria del fenomeno hikikomori, oggi diffuso anche in Italia, sembra dunque confermare l’ipotesi che il progressivo isolamento dei giovani sia aumentato in modo lento e progressivo.

Va da sé che le nuove problematiche introdotte da covid-19 stanno dando luogo a forme di segregazione giovanile assai più gravi di quelle, già clamorose, segnalate nel lavoro di Twenge. La psicoanalista Laura Pigozzi, in un libro recente e attento alle conseguenze psicologiche di Covid-19 in Italia, intitolato significativamente Troppa famiglia fa male[11] scrive:

«Solo tra qualche tempo si potrà valutare quanto in fretta, e per quanto a lungo, i ragazzi saranno davvero usciti dalla condizione di hikikomori forzati o, al contrario, quanto si siano “sistemati” in quello posizione

(…) Dovremo aspettarci un ritiro psichico dell’intera società secondo lo stile hikikomori?».

Quesito di difficile soluzione, considerando che il coronavirus non sembra intenzionato a prendere congedo tanto presto.

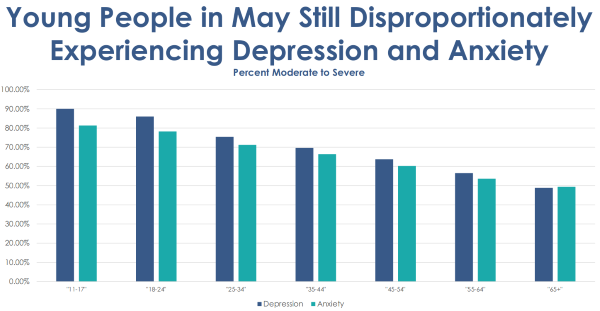

A giudicare dai risultati di un recente sondaggio effettuato su un campione di circa cinque milioni di americani da un’autorevole centro di ricerca, la situazione è drammatica. In termini di salute mentale [12], la pandemia ha colpito molto più duramente gli adolescenti e i giovani adulti. La popolazione con meno di venticinque anni è quella in cui i sintomi di ansia e depressione sono cresciuti con maggiore intensità durante il lockdown (tab.2). In numerosi stati USA, tra l’altro, sono stati rilevati incrementi delle morti per overdose che vanno oltre il 50%. Piove sul bagnato. E questo dovrebbe sollecitare qualche riflessione politica adeguata alle dimensioni del problema.

Tabella 2

Fissazione all’adolescenza

Iniziamo quindi a considerare l’ipotesi che la riduzione dei comportamenti pro-sociali – anche alla luce dei dati forniti dal lavoro pionieristico di Putnam – andrebbe riletta all’interno di un processo più generale di graduale trasformazione dei territori, che ha sistematicamente ridotto gli spazi gratuiti di socializzazione e di condivisione. Oggi si discute molto di “gentrification” ma si tratta della coda velenosa di fenomeni profondi che nelle metropoli occidentali si iniziano a intravedere già negli anni Sessanta. A tale riguardo può essere utile rileggere un’opera giovanile di Richard Sennett intitolata Usi del disordine che già cinquant’anni fa, all’inizio degli anni Settanta, si interrogava intorno ai rischi di un crescente ripiegamento nella vita domestica e familiare da parte dei giovani delle metropoli americane [13]. Fin dal sottotitolo “Identità e vita nella metropoli”, il lavoro di Sennett affrontava la questione dell’individuazione. Il percorso verso la definizione di sé passa, secondo Sennett, per uno sganciamento da quelle forme di convivenza familiare coatta, che stavano diventando ogni giorno più diffuse, oppressive e limitanti. Nell’introduzione al libro, Sennett chiariva i suoi propositi:

«La tesi di questo libro è che nell’adolescenza compaiono gruppi di forze e desideri che possono portare a forme di schiavitù autoimposte; che l’organizzazione attuale delle comunità urbane incoraggia gli esseri umani a rendersi schiavi con modalità adolescenziali (…)».

Il saggio del giovane Sennett risentiva dell’influenza di Fuga dalla Libertà [14] di Eric Fromm e del lavoro sul totalitarismo di Hannah Arendt [15]. Libri che avevano individuato, con argomenti per certi versi simili, la perniciosa tendenza del genere umano ad evitare i rischi della sperimentazione sociale e ad affidarsi a un’autorità forte e rassicurante. Sebbene si sia formato in sociologia urbana all’università di Chicago, Sennett aveva seguito in quegli anni i corsi del noto psicoanalista Erick Erikson, specializzato in teorie dello sviluppo psicologico e celebre soprattutto per aver elaborato il fortunato concetto di “crisi di identità”. Nella sua formulazione originaria la crisi di identità riguardava, secondo Erikson, il rapporto tra l’immagine di sé dell’adolescente e la rappresentazione del mondo al di fuori di quel sé.

All’interno di questo complesso rapporto prendeva forma nelle periferie urbane americane la tendenza verso una sorta di “congelamento” della crescita, che rimaneva bloccata in una dimensione del tutto immaginaria, sottraendosi dalla sperimentazione reale dei conflitti e degli aspetti dolorosi delle relazioni sociali. Problematica di cui sembra di cogliere una eco nelle recenti osservazioni di Laura Pigozzi sugli effetti psicologici del coronavirus:

«Stiamo osservando un aumento della pulsione gregaria di sottomissione, in cui il cittadino-bambino si è fatto prendere per mano e rinchiudere nella claustrofilia dei confini della casa-nazione, chiedendo, lui per primo, di essere messo sotto tutela».

Già negli anni Settanta, il sociologo chicagoano definiva questi fenomeni “fissazione all’adolescenza”, per evidenziarne la tendenza a permanere e a “fissarsi” nella vita adulta.

Sennett in quello scritto non teneva in gran conto, invece, il ruolo svolto in queste dinamiche dall’intrattenimento elettronico, che all’epoca non aveva dimensioni paragonabili a quelle odierne ma che, come s’è gia rilevato, nel tempo sarebbe diventato un temibile alleato di queste forme di ristagno nell’ambiente domestico che Sennett denunciava nel suo libro e che Covid-19 sta portando al diapason [16]. Il lavoro di Robert Putnam, che si riferiva a un periodo di tempo successivo, considerava invece l’intrattenimento elettronico uno dei fattori più importanti nella riduzione della socialità negli USA e della segregazione domestica urbana, pur lasciando sospeso il giudizio sull’internet, le cui risorse di socializzazione, all’epoca, erano viste con un certo ottimismo e qualche speranza.

Fenomenologia del bamboccione

Qualche anno fa una giovane giornalista inglese, Michelle McGagh, ha scommesso con se stessa e con gli amici che sarebbe riuscita ad affrontare un “no spend year” un anno senza spendere più del necessario per lavarsi, mangiare e pagare la casa in cui vive. La McGagh ha realizzato con successo il suo obiettivo, girando esclusivamente a piedi o in bicicletta, riducendo l’alimentazione all’indispensabile e usando prodotti naturali per la cura e l’igiene della persona [17]. Oggi sostiene di aver ricevuto da quell’esperienza molti insegnamenti utili per la sua vita. Ma tra le note dolenti, ha segnalato come la mancanza di denaro riduca di molto le possibilità di socializzazione. Di questo aspetto si dovrebbe tenere conto quando parliamo di segregazione giovanile domestica o, con termine più generale di impronta clinico-terapeutica, di claustrofilia. Nei dibattiti si continua ad assegnare un valore positivo ai processi di socializzazione, senza però discutere del loro costo reale in un ambiente urbano oramai quasi completamente privatizzato e gentrificato. È del tutto evidente come, nelle società del capitalismo finanziario ed estrattivo, il problema diventi più acuto proporzionalmente al crescere delle diseguaglianze e dei prevedibili fenomeni di esclusione sociale e risentimento che regolarmente le accompagnano. L’Internet da questo punto di vista, offre un surrogato di socializzazione, con limiti significativi, ma in larga parte gratuito.

La Twenge, nel suo libro, segnala come gli iGen abbiano smesso da tempo di incontrarsi nei centri commerciali. Ma il centro commerciale – per definizione – non dovrebbe essere considerato un luogo di socializzazione.

Che poi gruppi di ragazzi abbiano usato la “mall” per incontrarsi e pattinare sugli skateboard va a loro merito, ma si è trattato di una forma di creatività sociale, geniale quanto si vuole, ma che certo non risolve il problema degli spazi di socializzazione per gli adolescenti.

Il filone dei giochi collettivi online, che fin dalla fine degli anni Settanta si sviluppa sulla linea dei MUD (Multi User Dangeon) e fiorisce in una varietà infinita di prodotti, svolge una mera funzione “vicariante” rispetto alle esperienza di gioco “in presenza”. E questo per molte ragioni, non ultima quella che le regole del gioco online sono predefinite. Un’invenzione brillante come quella di usare lo skateboard nei garage sotterranei del centro commerciale non sarebbe concepibile in un torneo online di videogame, dove manca perfino il sospetto della possibilità di poter discutere e ridefinire le regole dei giochi.

Twenge rileva, inoltre, come gli iGen abbiano smesso di concepire l’automobile come uno strumento di libertà personale e stiano ottenendo la patente di guida con un ritardo di anni rispetto a quel che accadeva con le generazioni precedenti. Anche in questo caso, a parere di chi scrive, il problema meriterebbe di essere analizzato all’interno dei lunghi processi di trasformazione che hanno reso, nel tempo, la guida un’esperienza sempre più onerosa e carica di rischi e di responsabilità di ogni genere. Non ho alcuna nostalgia del mito dell’automobile degli anni Sessanta, così come veniva esibito, ad esempio, in un film come “Il sorpasso” di Dino Risi (1962). Ma è evidente che – solo per fare un rapido confronto – al tempo di quel film non sorgevano sensi di colpa di carattere ecologico per il consumo di carburanti fossili, non si rischiava di essere multati da un dispositivo automatico per un eccesso di velocità, non si avvertiva la minaccia costante del tracciamento operato dalla “scatola nera” e non si doveva pagare per un parcheggio in cui, come se non bastasse, è necessario depositare, preventivamente, il proprio numero di targa. Senza voler con questo mettere in discussione il valore del lavoro di Twenge, di obiezioni del genere se ne possono fare altre. Per esempio, secondo i dati esaminati da Twenge, pare che gli iGen siano terrorizzati dall’idea di non trovare un lavoro (punto 4: insicurezza). Anche in questo caso, se ci si limita a confrontare tale dato con quel che pensavano del loro futuro i giovani venti o trent’anni fa, si finisce con il concepire la paura di non trovare lavoro con un problema del tutto psicologico, un nuovo tratto generazionale da prendere come tale, una delle tante deprecabili “debolezze” di questi ragazzi, (nei confronti della quale improntare all’occorrenza qualche adeguata terapia). Il fatto è che i dati sulla disoccupazione – al di là dei goffi tentativi degli enti preposti di gettare acqua sul fuoco – ne evidenziano da vent’anni la costante crescita. È plausibile sostenere che la grande paura degli iGen di non trovare lavoro sia correlata ai dati che mostrano il costante aumento della disoccupazione? O no ? Se lo è, allora perfino quella sorta di ritardo, di rallentamento nello sviluppo che manifestano i nuovi “bamboccioni” (punto 1: immaturità) andrebbe letto come un tentativo inconsapevole di ridurre ad arte il tempo di vita che la società assegna al lavoro. Per chiarire: è come se l’inconscio collettivo, di fronte al fatto che il tempo di lavoro necessario si riduce di anno in anno sotto la spinta dei processi di automazione, tenti la via dell’occultamento e della rimozione, congelando lo sviluppo nell’adolescenza e bloccando il futuro, in modo da rinnovare ad libitum il tempo delle speranze (e il mercato delle illusioni). Il tutto, naturalmente, al prezzo di una rinuncia strisciante ad una vera crescita. Un gioco al massacro in cui genitori iperprotettivi e ragazzini terrorizzati cooperano in una gigantesca operazione di rimozione. In sintonia con quella, altrettanto gigantesca, ordita da partiti, sindacati, giornali e quant’ altri si ostinano a sventolare la bandiera del lavoro e della piena occupazione in una situazione di disoccupazione strutturale conclamata. Che questi ragazzi da troppi anni stiano pagando la crisi irreversibile del capitalismo mi pare indiscutibile. Prima si decideranno a presentare il conto, meglio sarà per tutti.

Screen New Deal

Quel che è peggio, la pandemia ingigantisce i profitti e il ruolo delle grandi corporation digitali, che stanno pericolosamente transitando verso ruoli e funzioni di pubblica amministrazione. Il recente rapporto Oxfam segnala come le 32 principali aziende del mondo, in cui primeggiano le big tech informatiche, hanno già realizzato nel periodo della pandemia 109 miliardi di dollari di extra-profitti [18].

Nel maggio del 2020 Naomi Klein ha pubblicato sulla rivista online The intercept un lungo articolo, significativamente intitolato Screen New Deal, in cui segnala come negli Stati Uniti stia prendendo forma, sotto la spinta dei provvedimenti anti Covid-19, quella che si potrebbe definire una versione digitale della dottrina della “shock economy” [19]. Come molti ricorderanno, in un suo bestseller di qualche anno fa, intitolato appunto Shock economy, la Klein aveva mostrato come, in presenza di gravi catastrofi naturali o economiche, quali uragani, terremoti, grandi depressioni, crolli di borsa, onde anomale e così via, vi fosse regolarmente il tentativo, da parte di lobby affaristiche e corporation, di approfittare della circostanza, non tanto o non solo per ottenere finanziamenti per ricostruzioni e quant’altro ma, ciò che più conta, per agire in profondità, modellando l’economia locale sulla base dei propri interessi di lungo periodo [20]. Nello stato di New York, nell’ambito delle iniziative del sindaco contro il coronavirus, la giornalista canadese ha colto i segni di una nuova e insidiosa forma di “shock economy” legata al ruolo crescente che le tecnologie di rete stanno assumendo in ambiti quali la scuola, la sanità, la sicurezza pubblica. Secondo la Klein, nascosti dietro l’argomento forte della protezione dai rischi del coronavirus, alcuni politici e molti tra i responsabili delle grandi corporation digitali, stanno tentando di riformattare le strutture organizzative della società su criteri completamente nuovi. Scrive Naomi Klein:

«Ci ha messo del tempo a delinearsi, ma qualcosa che ricorda una coerente dottrina di shock pandemico sta iniziando a venir fuori. La chiameremo “Screen New Deal”. Molto più hi-tech di quel che abbiamo visto durante le catastrofi precedenti, questo futuro, che sta avanzando mentre i cadaveri ancora si impilano, interpreta le nostre ultime settimane di isolamento fisico non come una dolorosa necessità avente lo scopo di salvare vite umane, ma come il laboratorio vivente di un avvenire – altamente redditizio – per sempre deprivato di qualsiasi contatto fisico».

La metafora del “laboratorio vivente” è particolarmente calzante. Si ha davvero il sospetto che il lento processo che, come abbiamo visto, negli ultimi cinquant’anni ha determinato una riduzione progressiva dei processi di socializzazione urbana, stia giungendo alla verifica finale, al suo experimentum crucis: è possibile trasferire completamente la vita delle persone, nella dimensione virtuale dello schermo ? Si può realizzare questo avvenire “deprivato di qualsiasi contatto fisico” che paventa Naomi Klein ? Sicuramente il virus sta offrendo un’occasione senza precedenti a chi cerca una risposta positiva a un siffatto interrogativo. Il rimodellamento cui mira la nuova “shock doctrine” non punta, come in passato, a ricostruire le architetture urbane, ma vuole renderle superflue. Se negli anni Novanta costruttori senza scrupoli cercavano di edificare ipermercati in ogni spazio libero, in tempi di Covid-19 a prevalere è la logica smart di Jeff Bezos: acquisti online e consegne direttamente a casa, presto con l’aiuto dei droni, per evitare inutili e pericolosi contatti.

Basti pensare alle dichiarazioni fatte dal sindaco di New York Andrew Cuomo nel corso della panel di Maggio, svolta in compagnia dell’ex CEO di Google Eric Schmidt: « (…) tutti questi edifici materiali, tutte queste aule fisiche – a quale scopo, considerando la tecnologia di cui oggi disponiamo?». Secondo Cuomo, l’edilizia pubblica, dalle scuole agli ospedali, è diventata inutilmente ridondante, visto che quasi ogni problema può essere risolto a casa propria via monitor. Domani scuola, lavoro, controlli sanitari, potranno svolgersi nelle abitazioni private grazie alle tecnologie digitali e di rete.

La severa critica che Naomi Klein muove a un siffatto programma non implica alcuna “negazione” del rischio rappresentato dal virus e della necessità di attente misure cautelative. E non si allinea alla facile demonizzazione delle tecnologie digitali tanto di moda in questo periodo. Segnala, invece, il rischio di una deriva autoritaria di tipo nuovo, che, per le sue caratteristiche peculiari potrebbe coglierci del tutto impreparati. Se ne individuano i segni nella progressiva ibernazione delle nuove generazioni, nella paralisi della loro capacità critica, nella riduzione degli spazi pubblici di libera circolazione, di dibattito e di confronto e, soprattutto, in quella peste emozionale, che iniziata con il virus HIV, continua, con forme sempre nuove, a limitare le possibilità di autentica affettività, di contatto tra i corpi, di relazione realmente umana, di movimento.

Note

[1] In questo articolo riprendo e rielaboro, ma solo in un paio di punti, un testo scritto oramai quasi quindici anni fa per una rivista che si chiamava ISDR (Il Secolo della Rete). Non si tratta di un ripensamento. Allora come oggi, si trattava di scrutare i nuovi media da postazioni specificamente politiche che, diversamente, sarebbero rimaste in gran parte scoperte.

Una versione estesa di quell’articolo si può ancora leggere alla URL: (https://gabriellagiudici.it/giuseppe-nicolosi-ponti-di-barche-e-architetture-della-simpatia-nascita-delle-interfaccie-tecnosociali-urbane/)

[2] Rose Goldsen, The Show and Tell Machine, New York, Delta, 1980.

[3] Cito dal testo di Jung: «L’individuazione sottrae l’uomo all’unanimità personale e quindi alla collettività. Questa è la colpa che chi si è individuato ha ormai verso il mondo e che devi sforzarsi di riscattare. Per aver sottratto se stesso egli deve pagare un riscatto, deve cioè produrre valori equivalenti che nell’atmosfera collettivo-personale compensino la sua assenza. Senza questa produzione di valori l’individuazione definitiva è immorale, anzi qualcosa di più: è suicida». Tratto da: Carl Gustav Jung, Due testi di psicologia analitica, Torino, Boringhieri, 1983.

[4] Gilbert Simondon, L’individuazione psichica collettiva, Roma, Derive Approdi, 2006.

[5] Si obietterà che in tal modo l’individuazione tradisce la sua stessa etimologia: il soggetto non si ritrova “indiviso” ma, al contrario, sembra dividersi e aprirsi in uno spazio di relazione comune. Ma la singolarità cosciente vive proprio all’interno di questa apparente contraddizione: per sentirsi qualcosa di continuo e coerente è necessario attraversare l’alterità, dividersi.

[6] Jean M. Twenge, Iperconnessi, Torino, Einaudi, 2018.

[7] Manfred Spitzer, Demenza Digitale, Milano, Garzanti, 2012.

[8] Robert D. Putnam, Capitale Sociale e individualismo, tr.it, Bologna, il Mulino, 2004.

[9] Non è inutile ricordare come la lettura di Bowling Alone abbia avuto uno straordinario effetto sul giovane imprenditore informatico Scott Heiferman, che sulla spinta di quello scritto lancerà l’ormai celeberrima piattaforma “Meet up”, progettata per agevolare gli incontri “face to face” sul territorio. Una conferma, se ve ne fosse il bisogno, del fatto che non c’è alcun determinismo tecnologico che renda il digitale “antisociale” per definizione.

[10] Tamaki Saitò, Hikikomori, Adelescence Without End, University of Minnesota, 2013.

[11] Laura Pigozzi, Troppa famiglia fa male, Milano, Rizzoli, 2020.

[12] Si veda la URL:( https://www.cdc.gov/nchs/covid19/pulse/mental-healt.htm)

[13] Richard Sennett, Usi del disordine. Identità personale e vita nella metropoli, Costa e Nolan, 1999.

[14] Erich Fromm, Fuga dalla libertà, Milano, Mondadori, 1994.

[15] Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004.

[16] Quel che è peggio, questo congelamento nell’adolescenza esitava sovente in una celebrazione tronfia di un’identità comunitaria “sangue e suolo”, tanto esibita quanto in realtà estemporanea e fittizia, che prendeva forma in occasionali fenomeni di intolleranza verso il diverso, frequenti in quel periodo proprio come lo sono oggi.

[17] Michelle McGagh, The No Spend Year: How you can spend less and live more, London, Coronate Books, 2018.

[18] “potere, profitti e pandemia”, documento oxfam 10 Settembre 2020 (https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2020/09/la-pandemia-dei-profitti-e-dei-poteri-eng.pdf).

[19] La versione inglese originale di “Screen New Deal” è reperibile presso il sito di “The intecept” a questa URL (https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock-doctrine/). Una traduzione a cura dello scrivente è disponibile a questo indirizzo: https://www.dinamopress.it/news/screen-new-deal/

[20] Naomi Klein, Shock Economy, Milano, Rizzoli, 2007.