Img generata da IA – dominio pubblico

di S. Robutti

Cinque anni fa ero alla mia prima esperienza da “organizer”, termine ombrello che nell’anglosfera si usa un po’ per chiunque si occupi di politica pratica: sindacalisti di professione e volontari, costruttori di movimenti politici, gestori di comunità politiche fisiche e digitali, facilitatori, coordinatori di collettivi, gruppi di studio, partiti, squat, gruppi paramilitari, società segrete. Se la vaghezza del termine in inglese crea confusione, in Italiano, col nostro consolidato odio per tutto ciò che è tecnica, neanche ce lo abbiamo un termine per mettere insieme chi ha la competenza di far procedere la politica. Dicevamo, la mia prima esperienza da “organizer”: la sezione berlinese di Tech Workers Coalition era appena nata e io ero uno dei co-fondatori, insieme a Yonatan Miller. Non avevo idea di cosa stessi facendo né avevo particolare esperienza nella partecipazione attiva in organizzazioni politiche o sindacali, figuriamoci nell’avere una posizione di leadership. Ero interessato a condurre un gruppo di studio sulla tecno-politica e in funzione di ciò avevo accettato un ruolo di responsabilità nella sezione, pur non avendo interesse specifico nei processi di sindacalizzazione dei lavoratori tech. La situazione sarebbe presto sfuggita di mano.

Nel mentre, al lavoro, in una start-up che faceva algoritmi di compressione per auto a guida autonoma, la necessità di sabotare i processi interni per ricavarmi spazio per fare i pisolini pomeridiani e giocare ai videogiochi, mi aveva portato ad affiancare il CTO nel suo progetto di introdurre nei processi aziendali l’Holocracy, metodologia organizzativa basata sulla più nota Sociocrazia, ma che permette al CEO dell’azienda di tenere comunque i lavoratori al guinzaglio.

Il tema dell’organizzazione, della costruzione dei team, della gestione del cambiamento, del design di processo stavano in fretta diventando rilevanti nella mia vita di programmatore qualunque. Non avevo mai avuto particolare interesse per il tema, ma più andavo avanti, più ne capivo l’importanza sia per fare una politica efficace, sia per non veder minacciati dai manager i miei pisolini.

C’era tuttavia un forte senso di insoddisfazione rispetto a tutta una serie di attitudini, traumi, resistenze, posture, credenze, pregiudizi e rituali che caratterizzavano la politica “dal basso”, la politica “di movimento”, ma anche le strutture dei grandi sindacati e partiti. C’era una normalizzazione dell’inefficacia, dello spreco di energie, del conflitto, delle cose fatte a cazzo di cane, che non mi stava bene. Il controllo è sempre controllo oppressivo degli altri su di noi, non è mai pensato come strumento liberante, come controllo collettivo e democratico di noi su noi stessi.

Vedevo tuttavia un nuovo senso comune emergere, sia dagli ambienti americani che da alcune esperienze più europee, come eXtinction Rebellion o Ultima Generazione. “I principianti parlano di tattica, i professionisti studiano la logistica.” avrebbe detto Omar Bradley e di queste organizzazioni, pur non essendo pienamente convinto delle loro strategie e tattiche, osservavo la logistica, che in organizzazioni politiche significa processi, ruoli, strutture, pratiche di facilitazione, di organizzazione della conoscenza, di uso di strumenti digitali, di comunicazione pubblica.

Percepivo un senso di discontinuità con il passato che condividevo ma a cui non riuscivo a dare bene forma o a dare un nome. Non sapevo neanche dire se fosse una mia sensazione o qualcosa di condiviso da altre persone. Questo finché ad un certo punto, Daniel Gutierrez, ai tempi in European Alternatives e oggi nel sindacato tedesco dei servizi Ver.di, mi ha invitato ad un gruppo di studio su Neither Vertical Nor Horizontal, un libro di tale Rodrigo Nunes.

Daniel, statunitense di origine messicana, lo conoscevo poco, ma lo identificavo come una persona molto pratica, incisiva e concreta, nonostante un passato da accademico. In patria aveva sindacalizzato e vinto diversi scioperi coi lavoratori dell’università per cui lavorava e a Berlino era uno dei frontman delle attività di sindacalizzazione dei migranti in European Alternatives, oltre ad essere uno dei coordinatori di Deutsche Wohnen & co Enteignen, la campagna referendaria per l’esproprio degli appartamenti di Deutsche Wohnen che sarà vinto di lì a breve.

La lettura di Neither Vertical Nor Horizontal fu fulminante, così come le discussioni nel gruppo di studio popolato da un mix di “organizers”: americani e berlinesi, sindacalisti, progettisti di movimento (movement builders), organizzatori di professione ma anche gente di piccole realtà di quartiere.

Nel libro, così come in queste persone, avevo finalmente trovato condivisione politica della mia insoddisfazione. Per una persona che come me lotta da anni per tenere a bada il proprio egocentrismo e la propensione al paternalismo, è stato estremamente liberante sentirsi dire che se un sistema porta alla sconfitta politica va cambiato. Chi difende strategie, pratiche e rituali in maniera identitaria anche se non portano ad un impatto concreto sono parte del problema, a prescindere dall’anzianità delle tradizioni e delle identità che incarnano. Perdere per decenni, martirizzarsi per nulla, avere la superiorità morale non deve essere fonte di autorità su come la politica debba essere condotta, perché non genera competenza su come si possano ottenere vittorie politiche. E soprattutto mi son sentito dire: non c’è niente di male nel voler vincere e per vincere bisogna sporcarsi le mani.

Sono passati cinque anni, in cui il lavoro di Nunes mi ha aperto le porte ad una comprensione profondamente diversa dei processi politici, che oggi ho imparato a chiamare “Olismo politico”. Uno stato di coscienza alterata rispetto alla politica fatta di agenti razionali, di conflitti di idee, di volontarismo magico, di rappresentazione e testimonianza. Una psichedelia politica in cui tutto si tiene ma non tutto può essere conosciuto e tuttavia non si può ignorare niente se si vuole vincere.

In questo articolo voglio condividere con voi alcuni degli aspetti più importanti di questa transizione, raccontandola dal mio punto di vista soggettivo, che è l’unico che è ragionevole incarnare quando si fa politica. I soggetti sono dentro la storia e quindi la politica si può fare solo con una prospettiva interna, soggettiva. Il resto è delirio modernista.

Il tema delle organizzazioni è sia complicato che complesso. Siccome il protagonismo intellettuale mi ha sfrangiato le palle, non cercherò di dare una trattazione lineare e omnicomprensiva, obiettivo irrealistico per un singolo articolo e di una tracotanza che cerco di rifiutare.

Vi presenterò invece una serie di slogan e mantra pedagogici che negli anni sono emersi per condensare idee-perno fondamentali per emanciparsi dal senso comune corrente di cos’è la politica, come si dovrebbe fare e di come dovrebbe essere organizzata. Un modo per rosicchiare ai lati un ribaltamento di prospettiva che sarebbe indigeribile altrimenti. Userò questi mantra come punti di entrata per spiegazioni di aspetti diversi e complementari dell’Olismo Politico: alcuni vengono direttamente dal libro di Nunes, altri sono riformulazioni di altri autori e alcuni sono semplicemente emersi come modi di dire nelle organizzazzioni in cui partecipo o nella stesura dei corsi e workshop che tengo.

Ultima nota prima di cominciare: il linguaggio dell’articolo è volutamente basso, concreto, anche sporco ma diretto. Il tema delle organizzazioni è già abbastanza impegnativo e astratto di suo, senza appesantirlo con un vocabolario oscuro, riferimenti a filosofi morti o giri di parole per flexare la cultura dello scrivente. Se non si scrive in un linguaggio comprensibile alle persone che si vuole coinvolgere, si è elitari. Se non si sanno esporre concetti complessi in un linguaggio semplice, ci si può trovare un’attività migliore che scrivere di pratica politica. Se le idee che presento qui sono valide e utili, sopravviveranno a un’esposizione violentemente semplice. Se non lo sono, moriranno su queste pagine e per buona ragione. Cominciamo.

Sapere le cose non cambia le cose

Partiamo con il mantra più difficile da digerire: sapere le cose non cambia le cose. Questo mantra sottolinea la necessità di contestualizzare sempre l’uso della conoscenza e dell’informazione per decidere se sono utili o dannose al nostro obiettivo politico. Questo, in molti spazi di sinistra, soprattutto quelli più intellettuali e accademici, viene fatto troppo di rado. La conoscenza, la consapevolezza, il dialogo, ma anche l’introspezione, l’educazione politica e il dibattito, invece che essere passi intermedi verso un obiettivo, diventano essi stessi l’obiettivo. Ci si ferma a metà del lavoro.

Al posto del cambiamento che si vuole produrre, si mettono al centro le nostre opinioni, le nostre idee, i nostri sentimenti su un dato tema, un dato problema o una data soluzione, come se cambiare le nostre idee in merito fosse sufficiente a creare cambiamento. Si delega a qualcuno o qualcosa di imprecisato il compito di trasformare tale sostrato informativo ed emotivo in cambiamento sociale e politico. Ovviamente, spesso e volentieri ciò non succede.

In casi estremi, come il collasso climatico, risalta la disconnessione profonda tra l’opinione comune descritta dai sondaggi, dai gesti estremi di alcuni, dalla cultura del nostro tempo, e le scelte che stiamo compiendo come società. Perché? Perché esistono concentrazioni di potere per cui gli interessi di poche persone (potestas) vengono posti in contrapposizione al desiderio di cambiamento, spinto da insufficiente capitale politico (potentia).  Persone e organizzazioni con raffinatissime comprensioni delle strutture di potere in cui siamo immersi sanno tranquillamente spiegare questo fenomeno. In alcuni ambienti, quella che ho appena detto è un’ovvietà. Tuttavia da questa comprensione del potere strutturale non sanno trarre nessuna conclusione utile su come cambiare le proprie pratiche. Di nuovo, si delega a qualcun altro la responsabilità di eseguire. Si punta il dito e poi ci si ferma.

Persone e organizzazioni con raffinatissime comprensioni delle strutture di potere in cui siamo immersi sanno tranquillamente spiegare questo fenomeno. In alcuni ambienti, quella che ho appena detto è un’ovvietà. Tuttavia da questa comprensione del potere strutturale non sanno trarre nessuna conclusione utile su come cambiare le proprie pratiche. Di nuovo, si delega a qualcun altro la responsabilità di eseguire. Si punta il dito e poi ci si ferma.

Una delle premesse del sistema liberale è che l’agire politico, il conflitto, avvenga in primo luogo nel dibattito, nello scambio di opinioni tra agenti razionali e informati, e da questo riallineamento delle opinioni si generi la pulsione ad agire. Si è visto come sta funzionando. Spazi che rifiutano a parole questa premessa, oppure che ne rifiutano l’espressione nell’atto del voto, si comportano comunque come se la circolazione di informazioni fosse strumento sufficiente di cambiamento, rispecchiando in una forma diversa il sistema che criticano.

Come si cura questa patologia? In primis, ridando la dimensione di strumento alle opinioni, al dibattito e al confronto. Il cambiamento non avviene quando tutta la popolazione è d’accordo su qualcosa. Quando il Civil Rights Act fu approvato negli Stati Uniti, l’85% degli Americani era contrario. Gli altri però avevano un potere di mobilitazione elevato, comprovato dalla Million Man March. Gli altri avevano anche milizie armate sparse sul territorio e con grande supporto della popolazione nera. All’interno di essa, il dibattito e la costruzione di consenso erano assolutamente importanti, vista anche la diversità di vedute su ciò che era opportuno fare, ma era finalizzata ad un cambiamento concreto.  Parlando di marce e presenza in strada, uno degli aspetti più eclatanti del cortocircuito descritto poco sopra è l’idea che manifestare in strada sia un risultato politico. La marcia in strada, di per sé, non cambia nessun equilibrio politico. La marcia in strada, al massimo, rende questi equilibri visibili, trasparenti e quando sono sfavorevoli, questa visibilità è più un danno che un beneficio.

Parlando di marce e presenza in strada, uno degli aspetti più eclatanti del cortocircuito descritto poco sopra è l’idea che manifestare in strada sia un risultato politico. La marcia in strada, di per sé, non cambia nessun equilibrio politico. La marcia in strada, al massimo, rende questi equilibri visibili, trasparenti e quando sono sfavorevoli, questa visibilità è più un danno che un beneficio.

Un sindacato forte mostra i muscoli portando centinaia di migliaia di lavoratori in strada. Una campagna, un movimento, un’organizzazione si contano e si validano nell’incontrarsi per strada. Il problema è che spesso questi conti sono penalizzanti. Sono una questione di prospettiva. Portare in strada 100 persone interessate ad un tema specifico può essere percepito come un grande risultato da un lato, ma dimostra a chi sta dall’altra parte o è neutrale che l’interesse per un dato tema è estremamente marginale. Gli equilibri si sono manifestati, ma forse era meglio rimanessero nascosti.

Il nostro mantra, “Sapere le cose non cambia le cose”, ci invita ad essere critici rispetto a queste credenze, a questi rituali, nati in un mondo diverso e ormai metabolizzati dallo status quo. Tuttavia sapere le cose, seppur non sufficiente, è necessario: gruppi di studio, comunicazione di massa, sportelli e soprattutto formazione pratica sono mezzi volti a sviluppare specifiche competenze, a liberare specifiche energie e a sviluppare risorse da spendere per perseguire il proprio obiettivo. Queste attività però vanno sempre subordinate all’obiettivo stesso e giustificate in funzione di ciò che si vuole cambiare.

Le parole non cambiano il mondo. Le parole, al più, cambiano le persone che se vorranno e saranno nelle condizioni di farlo, cambieranno il mondo.

Force over Form

Questo mantra viene direttamente da Nunes, anche se esiste in altri spazi in versioni simli, come “function over form”. Nunes nel suo libro cerca di curare quello che lui chiama il “Doppio Trauma della Sinistra”, ovvero la trasformazione dell’Unione Sovietica in stato totalitario e successivamente il fallimento del ‘68 e più in generale dell’approccio orizzontalista.

Facciamo una piccola deviazione e parliamo del trauma che ci portiamo dietro.

In breve, lui sostiene che questi due fallimenti storici, le brutture annesse e connesse, hanno negli anni coltivato una cultura identitaria dell’organizzazione, creando spaccature e contrapposizioni senza vero contenuto politico. In parole semplici: autoritari e libertari, verticalisti e orizzontalisti, movimentisti e partitisti, comunisti e anarchici sono tutte contrapposizioni che si sono progressivamente svuotate della differenza politica per diventare forme di tifo basate su identità.

- Io sono meglio di te perché faccio l’assemblea.

- No, io sono meglio di te perché abbiamo le squadre in uniforme che vanno a fare volantinaggio.

- No, tu sei un fascista perché durante le riunioni tieni i tempi degli interventi.

- E tu non combinerai mai niente perché discutete per ore se usare l’asterisco o la schwa.

Il modo in cui si fa politica diventa l’identità politica stessa. Gli obiettivi passano in secondo piano. La terapia nunesiana è tanto semplice quanto profonda: mettere al centro il cambiamento che si vuole creare, capire che strategia adottare e solo successivamente ragionare su quale sia la forma organizzativa più adatta. La forma organizzativa passa da identità a strumento. Torniamo quindi a noi.

Il modo in cui si fa politica diventa l’identità politica stessa. Gli obiettivi passano in secondo piano. La terapia nunesiana è tanto semplice quanto profonda: mettere al centro il cambiamento che si vuole creare, capire che strategia adottare e solo successivamente ragionare su quale sia la forma organizzativa più adatta. La forma organizzativa passa da identità a strumento. Torniamo quindi a noi.

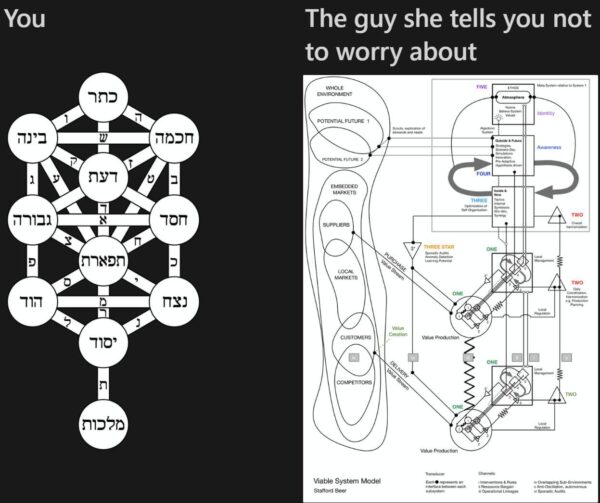

La forma organizzativa va scelta in funzione degli obiettivi. Essa deve essere in grado di gestire la complessità informativa, cognitiva e logistica delle sfide che si propone. Questo va fatto tramite un approccio competente e intenzionale alle organizzazioni, tramite le discipline che se ne occupano: progettazione organizzativa, progettazione di sistema, progettazione di processo, psicologia organizzativa, teoria dei sistemi, “movement building” e via discorrendo.

Non mi dilungherò su questi aspetti perché si era detto che avrei parlato semplice quindi mi limito a farvi un invito. Volete fare una politica più efficace? Leggetevi un libro di sociocrazia, di facilitazione, fatevi un corso di design di processo o di sviluppo no-code. Il libro di approfondimento da 700 pagine sulla situazione nel Nagorno-Karabakh può aspettare.

Siccome io, tanto per un impulso politico quanto per un gusto personale, ho iniziato a studiare questi temi e a portarli attivamente negli spazi politici e sindacali, vi posso dire che ve n’è un’estrema necessità e appena avrete un briciolo di competenza per poter aiutare chi vi sta intorno in maniera efficace, verrete accolti a braccia aperte. Il malessere creato da forme organizzative inadatte, sia burocratiche e verticali, sia orizzontali e sbrodolate, è reale e sentito, anche da chi non ha le parole per metterne a fuoco le cause.

Inoltre va combattuto in qualsiasi maniera lo spontaneismo, sia nella sua forma più ovvia, ovvero l’idea che se c’è un malessere diffuso nella società, prima o poi questo porterà all’azione che a sua volta porterà al cambiamento, sia nella sua forma più subdola, ovvero l’idea che comprendendo un fenomeno politico, un problema, una questione, allora si abbiano anche gli strumenti per cambiarlo. Costruire organizzazioni politiche è una disciplina a sé, che prescinde dalla competenza politica: avere competenza sulla crisi abitativa non vi darà strumenti per vincere un referendum sull’esproprio dei palazzinari, come quello menzionato nell’introduzione. Il referendum è stato vinto con un approccio estremamente sistematico al reclutamento di volontari per scalare la raccolta firme e la promozione delle idee dietro al referendum: nuclei di quartiere con interfacce chiare verso l’organizzazione centrale, materiale promozionale sviluppato ad hoc per diverse demografie, identità visuale originale e riconoscibile, protocolli e briefing dei volontari chiari ed efficaci, reclutamento in fasce di età diverse, attività sistematica porta a porta ma anche in spazi urbani insoliti: io, per esempio, ho firmato alle 10 di sera mentre ero seduto sul prato davanti alla Volksbühne, un contesto in cui non ho mai visto nessuno raccogliere firme.

Questa tipo di competenza poi, prescinde anche dai valori: organizzazioni che vogliono creare un mondo che per noi sarebbe orribile, hanno probabilmente un sacco di ottime pratiche che possiamo copiare, ripulire dalla lordura ideologica e riutlizzare. Il modo di operare delle SS, per esempio, era estremamente decentralizzato e basato su autonomia decisionale, molto più simile a quello di un’organizzazione di anarchici piuttosto che ad un esercito. L’ecosistema trumpiano è altrettanto decentralizzato, con una galassia di organizzazioni, 110 quelle che hanno firmato Project 2025, più centinaia di altre a contorno, ognuna con posizioni, valori e progettualità completamente diverse: dai neomonarchici agli insurrezionalisti, dagli oligarchi tech agli evangelici, da gruppi che credono ai rettiliani a milizie e gruppi paramilitari. Il coordinamento avviene nell’unico punto in comune: il supporto alla candidatura di Trump e ad un vago progetto di riorganizzazione della società americana in senso reazionario.

Non si può fare scacco matto alla prima mossa

Il terzo mantra si sofferma sempre sullo stesso, inevitabile punto: si deve mettere al centro del ragionamento politico l’obiettivo e il cambiamento che si vuole creare, il resto seguirà. C’è un problema però: porsi un obiettivo è facile, capire come raggiungerlo molto meno.

In una prospettiva olistica, e nello specifico cibernetica, è inevitabile giungere alla conclusione che non si avrà mai informazione sufficiente per sviluppare una strategia politica che porti al risultato sperato con certezza assoluta.  Per usare una parola difficile, Nunes parla di “approccio teleologico”, ovvero l’idea che gli sviluppi sociali e storici seguano dinamiche precise e conoscibili in maniera scientifica e che compiendo certe scelte, le conseguenze siano determinate e inevitabili. Conoscendo tali dinamiche, si potrebbe quindi sviluppare una pianificazione della propria azione politica da implementare poi nel mondo reale. Se la critica ad una visione teleologica della storia sono state abbondante digerite e siamo collettivamente passati oltre, molti spazi politici sembrano ancora operare con suggestioni ottocentesche. Guardano la storia con occhio analitico, seduti sulla loro poltrona, che di solito in realtà è una sedia di plastica sghemba in uno scantinato di un circolo politico di provincia. Dichiarano di conseguenza quella che per loro è la linea da seguire. Linea che inevitabilmente porta alla sconfitta.

Per usare una parola difficile, Nunes parla di “approccio teleologico”, ovvero l’idea che gli sviluppi sociali e storici seguano dinamiche precise e conoscibili in maniera scientifica e che compiendo certe scelte, le conseguenze siano determinate e inevitabili. Conoscendo tali dinamiche, si potrebbe quindi sviluppare una pianificazione della propria azione politica da implementare poi nel mondo reale. Se la critica ad una visione teleologica della storia sono state abbondante digerite e siamo collettivamente passati oltre, molti spazi politici sembrano ancora operare con suggestioni ottocentesche. Guardano la storia con occhio analitico, seduti sulla loro poltrona, che di solito in realtà è una sedia di plastica sghemba in uno scantinato di un circolo politico di provincia. Dichiarano di conseguenza quella che per loro è la linea da seguire. Linea che inevitabilmente porta alla sconfitta.

Questo succede in buona parte perché si trasforma l’ideologia in scienza: si mischia il mondo che vorremmo col mondo che abbiamo e si perde il contatto con la realtà. Questo non vuol dire che l’ideologia in sé sia da abbandonare, perché non è possibile, né che vada ignorata nella propria pratica politica. Tuttavia le ideologie che abbiamo oggi, chiaramente, non sono più adatte al mondo che abbiamo. Le cose che faccio, il modus operandi di chi mi circonda, questo stesso articolo, contribuiscono a costuire nuove ideologie, più adatte ai nostri obiettivi, e a dare strumenti per abbandonare quelle vecchie e inadatte. Che forma avrà la politica del 2050 non ci è dato sapere, ma spero vivamente che non assomigli a quella di oggi.

La politica si gioca con tutto il mazzo di carte

Se la politica è una questione di porsi obiettivi e raggiungerli, se si deve sviluppare una strategia attuabile, se ci si deve confrontare con ciò che ci circonda, allora bisogna compiere scelte precise: come agire, che percorsi seguire, che strumenti, pratiche, tattiche, messaggi, estetiche, forme organizzative, linguaggi, rituali, identità adottare. Nulla va escluso a priori, ma solo in funzione della nostra valutazione su quanto possa essere costoso o rischioso. Nulla è troppo “di destra”. Nulla è “una cosa da capitalisti”. Il fine giustifica i mezzi. Concedersi di essere inefficaci è un privilegio da smantellare. Fare gli schizzinosi nella scelta degli interlocutori, i massimalisti, i puristi è il lusso di chi fa politica per fede e non per necessità.

Questa cosa, negli ultimi anni, sta venendo ripetuta fino allo sfinimento, con risultati a mio parere ancora insoddisfacenti. Dirlo è facile, ma fare appelli e costruire argomentazioni razionali per l’unità o per il compromesso è la strada sbagliata.

Questa cosa, negli ultimi anni, sta venendo ripetuta fino allo sfinimento, con risultati a mio parere ancora insoddisfacenti. Dirlo è facile, ma fare appelli e costruire argomentazioni razionali per l’unità o per il compromesso è la strada sbagliata.

Spesso dietro il purismo si nascondono dinamiche psicologiche di difesa individuali e collettive, di gestione della propria impotenza. Di fronte all’enormità delle sfide politiche del presente, magari ingigantite dallo studio, dall’analisi, dallo sviluppo di coscienza, è molto più facile arrendersi che combattere. QuestI meccanismi spesso non sono altro che un modo per porsi in una posizione senza rischi, ma negando a sé stessi e agli altri la propria resa. “Le condizioni materiali non sono adatte”, “I centristi ci hanno manipolato”, “La rappresentanza sindacale fa schifo perché in quell’azienda son tutti di destra” sono tutti modi di giustificare la propria sconfitta cercando di salvare il senso di dignità. Può farci sentire meglio, ma ci immobilizza. Ci mantiene integri, ma impotenti. Se la dinamica è psicologica, se è dettata da trauma, un appello all’unità suona come invitare un depresso ad andare a fare una passeggiata nel bosco. Si può anche essere d’accordo che una passeggiata può essere una buona distrazione temporanea, ma non è passeggiando che si risolvono le cause della depressione.

La terapia verso questo meccanismo di difesa deve quindi passare per altre vie. Bisogna recuperare la libertà di agire e vedere un risultato. “Empowerment” direbbero gli americani. Empowerment che deve essere prima di tutto psicologico, emotivo, spirituale. Se questo non si può fare con grandi vittorie epocali, che chiaramente non arriveranno a breve, lo si deve fare con obiettivi meno ambiziosi, più circostanziati. Vincere uno sciopero dopo mesi di lotta, per chi vi partecipa, non è probabilmente un’esperienza troppo diversa in termini di euforia di chi ha fatto una rivoluzione. Un’altra via per affrontare questi traumi, è mitigare gli effetti delle sue espressioni più aggressive: bisogna creare spazi in cui il confronto con chi ha idee diverse porta a risultati positivi per entrambi. Non è una questione di sapere, ma di esperire, praticare. Mettere da parte l’ambizione del dialogo, ovvero il confronto tra chi ha una visione del mondo condivisa, in favore di una meno ambiziosa diplomazia, ovvero il confronto con chi non condivide la nostra prospettiva.  La politica come mediazione tra opposti inconciliabili, fino a dissolvere l’opposizione. La costante tessitura di piccole e grandi forze per aggregarle. Questo deve essere non solo principio, ma pratica. Pratica quotidiana, quasi ascetica: ogni giorno dite qualcosa in cui non credete, supportate qualcuno con cui non siete pienamente d’accordo, usate una parola che non vi piace, ponetevi nei panni di chi vi odia. Dite: “sì e…” quando vorreste dire: “no, ma…”. Solo così potrete espandere il vostro mazzo di carte e avere una chance di vincere.

La politica come mediazione tra opposti inconciliabili, fino a dissolvere l’opposizione. La costante tessitura di piccole e grandi forze per aggregarle. Questo deve essere non solo principio, ma pratica. Pratica quotidiana, quasi ascetica: ogni giorno dite qualcosa in cui non credete, supportate qualcuno con cui non siete pienamente d’accordo, usate una parola che non vi piace, ponetevi nei panni di chi vi odia. Dite: “sì e…” quando vorreste dire: “no, ma…”. Solo così potrete espandere il vostro mazzo di carte e avere una chance di vincere.

Patti chiari, amicizia lunga

Questo detto popolare italiano racchiude un principio fondamentale per costruire qualsiasi relazione sana e virtuosa: l’esplicitazione degli accordi, l’accesso trasparente all’informazione, la disambiguazione della comunicazione portano a strutture più stabili. Questo è vero per le amicizie, le relazioni sentimentali, le organizzazioni politiche di piccolo e grande calibro. La fiducia richiede comunicazione chiara. Questo ce lo sentiamo dire dallo psicologo, nei corsi di comunicazione non-violenta, ma non ce lo sentiamo dire abbastanza quando si parla di organizzazione politica.

Nell’ambiguità si annida potenziale per il conflitto, perché l’ambiguità lascia spazio ad interpretazioni divergenti. Chiarire significa trasformare il potenziale per un conflitto futuro di larga portata in un concreto conflitto presente di piccola portata. Significa anticipare reazioni emotive future come il senso di tradimento, la mancanza di rispetto, la mancanza di fiducia, la paura di ulteriori conflitti e dargli spazio in discussioni presenti, volte a chiarire il significato degli accordi presi, di ciò che ci si aspetta che l’altra parte faccia. Chi prende seriamente questo tema, sia nel mondo del lavoro che nella politica, ha creato un’infinità di strumenti e pratiche per combattere e minimizzare l’ambiguità, che è costante e inevitabile nell’interazione umana. Tecniche di facilitazione e mediazione, di strutturazione della conoscenza, di stesura di documenti, di progettazione dei processi. Non serve tuttavia lanciarsi subito sulle pratiche più avanzate per avere dei risultati concreti. Si può partire da principi semplici, e già questi potrebbero richiedere in certi casi una trasformazione profonda e faticosa.

Ne elenco alcuni che a mio parere danno grandi risultati:

-

Mettere per iscritto e tracciare ciò che richiede comportamenti specifici: regole interne, assegnazione di compiti e funzioni, accordi tra più organizzazioni. Se non è scritto, non conta. Verba volant, scripta manent. Questo significa anche non generare conflitto se qualcosa è stato detto ma non è stato trascritto: la responsabilità di produrre chiarezza è condivisa da entrambe le parti e la confusione generata da una dimenticanza va gestita con pazienza ed empatia verso l’altra parte, la stessa che vorremmo fosse applicata verso di noi.

-

Standardizzare i processi più comuni tramite documenti dedicati: se c’è una serie di pratiche e di aspettative nel modo in cui, ad esempio, gli eventi vengono preparati nella vostra organizzazione e volete includere una persona nuova dandogli la responsabilità di organizzare il prossimo evento, questa persona idealmente dovrebbe ricevere una guida in cui sono esplicitati tutti i passi che deve fare, con chi deve interfacciarsi, quali sono le linee guida per promuovere l’evento e via di questo passo. Se la persona nuova fa un errore per mancanza di specifiche, la responsabilità è della parte dell’organizzazione che ha creato il documento di processo, non di chi l’ha utilizzato.

-

Separare chiaramente le informazioni importanti e vincolanti da quelle superflue. Esempio più comune sono le organizzazioni che prendono minute dettagliatissime o registrano tutte le riunioni e assemblee. Informazioni rilevanti messe in un flusso di note di una dozzina di pagine, o un accordo preso a voce infilato in un video di 2 ore sono informazioni che, di fatto, sono inaccessibili. Richiedere a chi non ha partecipato, o a chi a mesi di distanza vuole ricostruire gli accordi presi in una data riunione, di macinare pagine di note o ore di video è da considerarsi alla pari di un tentativo attivo di occultare tali informazioni. Nei vostri spazi digitali o cartacei, deve esserci una separazione chiara tra ciò che sarà rilevante a lungo termine e ciò che viene tracciato per completezza. Un eccesso di informazione non genera conoscenza, ma la limita.

Questi problemi sono mortali per organizzazioni piccole e con poche risorse, perché introducono frizioni sufficienti ad esaurire le energie a disposizione. Un fuoco di paglia che si traduce in un niente e si conclude con un lungo comunicato retrospettivo che di solito contiene una qualche variante della frase: “La politica è imparare a perdere meglio” o qualche altra stronzata consolatoria dello stesso calibro.

Per le organizzazioni più grandi e consolidate, con accesso a più risorse, spesso nate in tempi in cui si faceva tutto con carta e penna, queste frizioni tendono ad assorbire tutto il surplus di risorse. Partiti o sindacati sono gli esempi più lampanti. Spesso questi incarnano il peggio della disorganizzazione: funzioni strategiche centralizzate che portano a rigidità sul territorio e lentezza nell’evolversi, ma poi sezioni locali costrette a reinventarsi la ruota per ogni processo o attività. Non è un caso che molte persone, affacciandosi su queste realtà per iniziare la propria vita lavorativa, scelgano sempre meno spesso di rimanervi e si muovano verso ambiti in cui c’è più spazio di manovra: società civile, think tank, gruppi di ricerca indipendenti, gruppi di advocacy, scuole di movimento e via di questo passo. Nessuno vuole più rimanere invischiato in queste dinamiche e chi ha le competenze per capirle, scappa. Attenzione però a non diventare manichei in questo senso: il fatto che queste strutture siano limitate, difficili da riformare, inefficaci, non vuol dire che siano attivamente un problema da smantellare o che diventino “il nemico”. Altrimenti si rischia di riprodurre il trauma in una nuova forma: partiti cattivi, assemblee buone. Sindacati cattivi, collettivi buoni. Non è questo il punto. La presa di coscienza dei limiti di certe forme organizzative deve informare le nostre strategie, ma non deve né diventare una questione morale o di principio, né darci una giustificazione per ignorarli. Grosse strutture e in generale organizzazioni radicate sono parte dell’ecosistema con cui dobbiamo interagire e dobbiamo farlo con la consapevolezza dei loro limiti. Riconoscerne le dinamiche problematiche, le rigidità, i problemi, deve insegnarci a non riprodurli nelle nostre organizzazioni e a immaginare nuovi modi di fare.

Per le organizzazioni più grandi e consolidate, con accesso a più risorse, spesso nate in tempi in cui si faceva tutto con carta e penna, queste frizioni tendono ad assorbire tutto il surplus di risorse. Partiti o sindacati sono gli esempi più lampanti. Spesso questi incarnano il peggio della disorganizzazione: funzioni strategiche centralizzate che portano a rigidità sul territorio e lentezza nell’evolversi, ma poi sezioni locali costrette a reinventarsi la ruota per ogni processo o attività. Non è un caso che molte persone, affacciandosi su queste realtà per iniziare la propria vita lavorativa, scelgano sempre meno spesso di rimanervi e si muovano verso ambiti in cui c’è più spazio di manovra: società civile, think tank, gruppi di ricerca indipendenti, gruppi di advocacy, scuole di movimento e via di questo passo. Nessuno vuole più rimanere invischiato in queste dinamiche e chi ha le competenze per capirle, scappa. Attenzione però a non diventare manichei in questo senso: il fatto che queste strutture siano limitate, difficili da riformare, inefficaci, non vuol dire che siano attivamente un problema da smantellare o che diventino “il nemico”. Altrimenti si rischia di riprodurre il trauma in una nuova forma: partiti cattivi, assemblee buone. Sindacati cattivi, collettivi buoni. Non è questo il punto. La presa di coscienza dei limiti di certe forme organizzative deve informare le nostre strategie, ma non deve né diventare una questione morale o di principio, né darci una giustificazione per ignorarli. Grosse strutture e in generale organizzazioni radicate sono parte dell’ecosistema con cui dobbiamo interagire e dobbiamo farlo con la consapevolezza dei loro limiti. Riconoscerne le dinamiche problematiche, le rigidità, i problemi, deve insegnarci a non riprodurli nelle nostre organizzazioni e a immaginare nuovi modi di fare.

La gestione della trasformazione di questi mastodonti è un lavoro lungo e complesso, ma non sembra esserci interesse nel riformare il modus operandi. Si estigueranno come si sono estinti i dinosauri. Dalla finestra che ho sui processi interni ad esempio dei nuovi sindacati americani, c’è un abisso rispetto a quelli italiani. Non perché siano più furbi o abbiano più risorse, ma perché l’efficacia organizzativa è un valore, è una disciplina che ci si aspetta che un sindacalista sappia coltivare lungo tutto il suo percorso. Dove in Italia c’è un’attenzione, ad esempio, all’abilità argomentativa, per conquistare i cuori dei lavoratori con i discorsi giusti, in USA c’è un’attenzione alla metodologia, ai numeri, alla riproducibilità delle pratiche, all’automazione, alla scalabilità che permette di mobilitare in maniera sistematica centinaia di lavoratori in un’azienda per conquistare migliaia di voti e avendo a disposizione magari non più di una manciata di sindacalisti full-time. Prima ancora di imparare a fare una conversazione 1 a 1, ti viene insegnato il Bullseye method. Alla lunga, fa la differenza.

La politica col soggetto dentro

Questo è uno degli slogan meno efficaci, perché decisamente astratto. Tuttavia rimarca un punto chiave dell’olismo politico: noi, soggetti che facciamo politica, possiamo solo starci dentro. Non c’è un fuori. Siamo parte dei fenomeni che vogliamo analizzare, studiare, alterare, interrompere. Non siamo osservatori esterni ma osservatori interni. Se c’è un esterno, mostratecelo. Dov’è? Chi, in un mondo globalizzato, è libero dal flusso della Storia? Chi è svincolato dalle dinamiche sociali?

Siamo navi che galleggiano sull’acqua e sono spinte dal vento. Navighiamo osservando il mare: le mappe descrivono ciò che abbiamo intorno, ma non sono il mare, non sono la terra. Questo prospettiva manda in cortocircuito tutta una serie di ideologie, pratiche e posture che rispondono ad un bisogno psicologico di autonomia, di difesa dal sistema sociale in cui si è immersi, ma che nascondono le strutture di potere, le dinamiche politiche e spesso anche organizzative. Qui autonomia è intensa in una maniera specifica: non nel suo significato letterale di “darsi le leggi da soli”, che può essere fatto, almeno in parte. Per autonomia qui si intende l’emancipazione dalle logiche del sistema sociale che ci circonda, come se fosse possibile schermarsi anche solo temporaneamente dalle sue logiche che hanno condizionato il nostro passato, determinano le possibilità di azione nel presente e il risultato che queste azioni potranno avere nel futuro.

Non esiste contro-cultura: esiste un unico sistema culturale, densamente connesso o meno a seconda del periodo storico, in cui alcuni agenti hanno tante risorse e sono egemonici mentre altri attori hanno meno risorse e si devono accontentare delle nicchie.

Non esistono zone temporaneamente autonome (T.A.Z.): esistono zone dove puoi fare quello che ti pare finché non arriva la polizia o finché non è lunedì e devi tornare in ufficio. Qualunque progetto politico immaginato o praticato all’interno di queste zone, come i festival, i rave o contesti più direttamente politici si deve prima o poi scontrare con l’ecosistema di poteri in cui è immerso.

Queste esperienze sono utili per liberare, in parte, l’immaginazione delle persone, ma solo quello. Come una piantina che viene seminata in alveolo a Febbraio perché nel campo fa troppo freddo, ma che prima o poi nel campo ci deve andare per crescere: se il terreno non è adatto, o le temperature sono troppo fredde, la piantina morirà comunque. L’alveolo è un supporto, ma non è il fattore determinante e la pianta prima o poi va travasata. Allo stesso modo, ispirare altri funziona solo se questi possono imitarti: l’ispirazione data dalla cosidetta “politica prefigurativa” non cambiano la posizione delle pedine sulla scacchiera, ma possono al massimo suggerirti la tua prossima mossa.

Queste esperienze sono utili per liberare, in parte, l’immaginazione delle persone, ma solo quello. Come una piantina che viene seminata in alveolo a Febbraio perché nel campo fa troppo freddo, ma che prima o poi nel campo ci deve andare per crescere: se il terreno non è adatto, o le temperature sono troppo fredde, la piantina morirà comunque. L’alveolo è un supporto, ma non è il fattore determinante e la pianta prima o poi va travasata. Allo stesso modo, ispirare altri funziona solo se questi possono imitarti: l’ispirazione data dalla cosidetta “politica prefigurativa” non cambiano la posizione delle pedine sulla scacchiera, ma possono al massimo suggerirti la tua prossima mossa.

Non sussiste inoltre l’idea, sempre più di moda in tempi recenti, di fuga dalla società: anche la comune più isolata e indipendente deve fare i conti col sistema produttivo industriale e vede le sue chance di sopravvivenza minacciate da fenomeni come il cambiamento climatico, il collasso della biosfera o le microplastiche il cui effetto copre l’intera superficie del globo. Il cottagecore è una fantasia fascista.

A livello più concettuale: il dover andare a vivere in un casale in mezzo alle colline e passare le serate a discutere se l’acquisto della carta igienica comporta o meno una dipendenza dal sistema capitalista è una situazione in cui nessuno si infilerebbe volontariamente se non fosse per dinamiche intrinseche allo stesso sistema capitalista da cui si vuole fuggire. In Matrix 2 e 3, la città ribelle di Zion è sempre parte della simulazione costruita dalle macchine per intrappolare gli umani. Non è quella la via d’uscita.

Un altro “fuori”, meno ovvio, è quello pensato da chi, rivoluzionario o riformista, crede che prendere controllo dello Stato sia un punto di arrivo e non un punto di partenza. Il giorno dopo la Rivoluzione, il mondo è pressoché uguale al giorno prima. Va abbandonata l’idea che ci possa essere una rottura netta, per vie elettorali o militari, una tabula rasa della società e un nuovo inizio, una liberazione dalle catene del presente e un “fuori” lindo e perfetto da costruire dalle fondamenta.

Non esistono infine organizzazioni o gruppi di ricerca che possono dirsi esterni ai fenomeni sociali. Postura adottata da chi chiama “scienza” la propria analisi politica e ambisce ad un qualche grado di oggettività. La scelta non è tra essere dentro o fuori, ma tra essere consapevoli di essere dentro o convincersi di non esserlo. Ovviamente, per l’efficacia della pratica politica una delle due opzioni porta a risultati migliori. Lasciamo al/alla discente il compito di decidere quale delle due è preferibile.

Oggi il nemico è Netflix

L’ultimo mantra ci ricorda che le persone che vogliamo attivare politicamente sono esseri umani. Non eterei agenti razionali da convincere con raffinate costruzioni politiche, ma animali fatti di ossa, sangue e carne, ormoni, batteri, e nervi che vogliono stare bene ed essere felici.

Il modello di consumo di contenuti audiovisivi di Netflix ha successo perché risponde a bisogni ben precisi: bisogno di distrarsi, poca energia per scegliere cosa guardare o ancora peggio ricercare attivamente film o serie di qualità, quantità di materiale pressoché illimitato. Questo porta ad un sovraconsumo che, tra le varie conseguenza, drena il tempo personale e lo trasforma in dati e profitto per la piattaforma. Accendi Netflix quando arrivi a casa e si ferma quando ti sei addormentato col computer sul petto.

Io non guardo film o serie in linea di massima, ma una relazione simile ce l’ho coi videogiochi. Relazione che mi ha richiesto anni per mettere dei paletti sani e recuperare il tempo personale riempiendolo di attività significative. Mi considero un privilegiato per esserci riuscito.

Altri questo problema ce l’hanno con forme più tradizionali di intrattenimento come la TV, o con quelle più recenti come TikTok. La sostanza rimane la stessa.

Altri questo problema ce l’hanno con forme più tradizionali di intrattenimento come la TV, o con quelle più recenti come TikTok. La sostanza rimane la stessa.

Buona parte delle pratiche politiche diffuse è incompatibile e indifesa davanti alla trasformazione del tempo personale avvenuta negli ultimi decenni, davanti all’economia dell’attenzione, davanti al disingaggio politico dovuto non alla mancanza di valori o convinzioni, ma disingaggio dovuto alla mancanza di energia.

Troppi spazi politici utilizzano pratiche vecchie, evolutesi in un contesto in cui l’attenzione era tanta e il tempo personale non era preda di multinazionali voraci ma minacciato al più dalla stanchezza della giornata lavorativa, finiscono con l’includere e motivare solo chi ha un tempo personale già ragionevolmente libero. Questo tempo magari è già occupato da attività politica, dalla partecipazione a comunità o ad altre forme sociali che riempiono il tempo personale, vuoi perché per vicissitudini individuali esistono barriere o disciplina intenzionale verso la gestione del proprio tempo. Questo ormai è un privilegio di una frazione sempre più piccola della popolazione, soprattutto quella sotto i 50 anni.

Tornando al concreto: il nemico è Netflix perché l’ingaggio politico e lo streaming di film competono per le stesse risorse e ad oggi Netflix, e il sistema che rappresenta, vincono e stravincono. In questo sistema è incluso anche l’attivismo da tastiera fatto di consumo passivo di content politico, reshare e like.

Come si fa quindi a competere? Beh, la partecipazione alle vostre iniziative deve essere più divertente, interessante, rilassante, coinvolgente, emozionante, soddisfacente, convincente di Netflix. Se fate leva solo sul senso del dovere, se rendete la partecipazione una questione di sacrificio, avrete un’organizzazioni di soli martiri. Che può anche andare bene se volete fare un attentato kamikaze, meno bene se state facendo una campagna referendaria e volete coinvolgere decine di migliaia di volontari.

Se volete un’organizzazione in grado di crescere, di mobilitare e organizzare un grande numero di persone, di aggregare in maniera sistematica, dovete creare un percorso in cui le persone escono rigenerate e non consumate, altrimenti non è sostenibile. Questo ovviamente non deve ridurre la pratica politica ad intrattenimento o a spazi di mutuo supporto. Sono elementi utili in un ecosistema politico, ma da soli non generano cambiamento.

Inoltre il punto chiave non è cosa fate, ma come lo fate. Una riunione, un gruppo di studio, la pulizia di uno spazio fisico possono tutte essere occasioni, se non rigenerative, perlomeno piacevoli abbastanza da volerle ripetere senza fare appello alla propria autodisciplina.

Ci sono tante piccole cose che si possono fare per iniziare. Prima fra tutte, portare da mangiare. L’idea di aggregare esseri umani senza mangiare insieme è una follia che ha da finire. Ci siamo dimenticati le basi. I techoligarchi hanno costruito un’egemonia culturale sulla frutta e le pizze gratis in ufficio e ai meetup. Siamo scimmie che han perso il pelo: chi ci dà da mangiare diventa automaticamente un amico. Mangiare poi significa mangiare bene: non deve essere un pranzo di da ristorante stellato con ingredienti costosi, ma la pasta scotta con pomodori e fagioli che non sa di niente fa più danno che beneficio.

Un altro elemento importante è la gestione emotiva dei gruppi e degli spazi: per paura di prevaricare, spesso e volentieri si lascia spazio alla peggior tossicità, che filtra le persone più conflittuali. Queste rimangono e quelle più sensibili o banalmente con standard più sani se ne vanno correndo. Guardate in faccia le persone che partecipano ai vostri eventi, guardatele in faccia durante le riunioni. Se vi sembrano a disagio, impaurite, timorose, nervose, abbiate l’audacia emotiva di investigare le motivazioni e capire cosa deve cambiare.

Tornando al tema dell’attenzione, riducete la complessità informativa delle attività che richiedete ai vostri membri. Sessioni da più di 60 minuti senza pause sono insostenibili. La lettura di documenti lunghi e mal scritti, la revisione di minute disorganizzate, processi poco chiari o assenti sono tutti esempi di spreco di risorse cognitive. Ogni persona è responsabile di minimizzare il carico che richiede al cervello altrui.

La chiarezza è un atto di cura verso il prossimo.

In conclusione: imparate a rispettare il tempo e l’attenzione, sia altrui che vostri. Iniziate le attività in orario e finitele in orario. Proiettatevi nei panni altrui per capire cosa state pretendendo quando fate una domanda, una proposta, pianificate un incontro.

Ho voluto raccontarvi in maniera molto disordinata, forse prolissa, ma sincera e con poco filtro ciò che mi gira per la testa ogni giorno, ma anche ciò che credo abbia portato risultati positivi nelle organizzazioni a cui ho preso parte.

Io sono incredibilmente pigro. Ciò che mi dà più fastidio al mondo è fare fatica. La seconda cosa che mi dà più fastidio in assoluto è vedere gli altri far fatica: empatizzo e mi affatico pure io. L’unica fatica che tollero è quella che mi permette di fare meno fatica domani, o che mi libera dal vedere gli altri faticare. C’è un motivo se sono diventato informatico. Questo spirito ha animato la stesura dell’articolo, nella speranza di liberarvi dalle energie sprecate, dallo stress, dal malesse della politica non perché vi voglia particolarmente bene o mi animi un irrefrenabile fervore, ma principalmente perché mi fastidia guardare chi gira in tondo con gran frenesia e combina poco o nulla.

Fare meglio per fare meno.